科研快讯|地震-考古学科交叉研究揭示河洛地区汉代破坏性地震

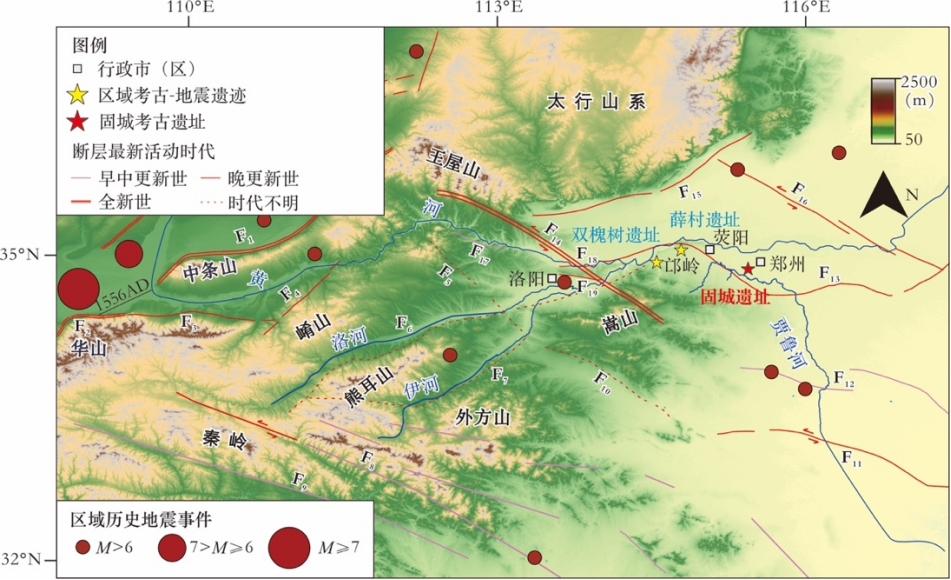

华北平原西南缘的河洛地区(图1),自古以来就是中国的政治文化中心。东汉时期,这里曾是世界上最繁荣的都城之一。然而,历史文献记载该时期区域地震灾害频发,瘟疫肆虐。考古-地震联合研究提供了一种可靠的历史地震研究方法。

近日,中山大学胡秀博士后联合河南省科学院地理研究所、北京大学、郑州市文物考古研究院、山东大学、中国地震局地质研究所和河南省地震局等单位针对河洛地区的汉代破坏性地震开展了系统的考古-地震学研究,相关成果发表于《地震地质》。

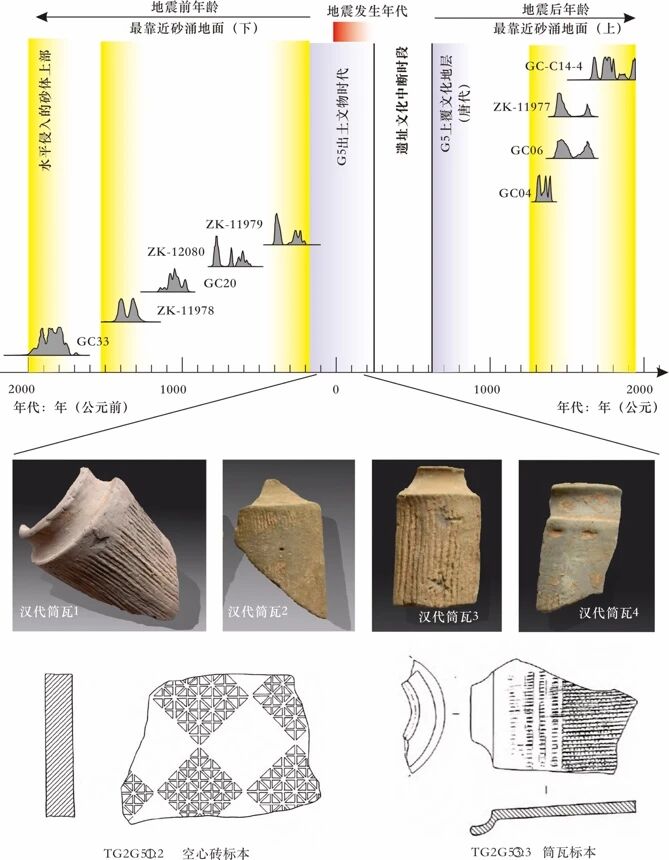

固城遗址位于郑州市惠济区固城村一带,北距黄河约6.6km,东南毗邻贾鲁河。其文化层包括东周-汉代(姜楠等,2023)。在汉代文化层中识别出NNE和NEE走向、相交的液化脉,长30~50m,一般宽2~10cm,局部达20cm。液化砂土为质地纯净的疏松粉砂。局地可见倒锥形的喷砂口,上覆涌出的液化砂土。同时,在液化砂土侵入的地层内局部可见水平侵入砂体。地震时代标志性遗物包括空心砖TG2G5①∶2(图2),泥质灰陶。表面印有菱形米格纹,内壁粗糙,在汉代郑洛地区较为流行。筒瓦TG2G5③∶3,表面印有细直绳纹,拍印较浅,瓦唇薄、短而较卷曲,接近汉河南县城遗址出土的Ⅱ式瓦当(中国社会科学院考古研究所,1989),年代在西汉晚期至东汉初期。表明固城遗址的地震年代为202BC—220AD(西汉—东汉之间)。

综合考虑固城遗址地震(汉代)、汉魏故城东北城墙同震破坏(春秋晚期—北魏)和平陆的同震液化变形(东汉—三国)在时代上的一致性,推测区域内广泛分布的同震变形极可能指示一期区域性的破坏性地震,震害分布在郑州—洛阳—平陆一带(图1)。根据同震变形的空间分布特征及断层活动最新时代研究(Hu et al.,2023),本研究初步推测穿过洛阳盆地的封门口-五指岭断裂极可能为发震断裂,同震液化分布的最远距离>70km,最小地震震级>MS6.8(图2)。

论文链接:胡秀, 鲁鹏, 王鸿驰, 付龙腾, 莫多闻, 李有利, 张培震, 张会平, 王志铄, 惠格格, 陈盼盼, 郭爱伦, 罗全星, 赵显刚. 考古地震学揭示河洛地区汉代破坏性地震. 地震地质, 2025, 47(4): 1020-1035.

https://www.dzdz.ac.cn/CN/Y2025/V47/I4/1020

供稿:胡秀

编辑:王志华

初审:黄荣 董晓涵

审核:徐永怡 郑义

审核发布:孔晓慧

欢迎投稿:esesnews@mail.sysu.edu.cn